이 문장은 아래 기사를 보고 가져온 것이다.

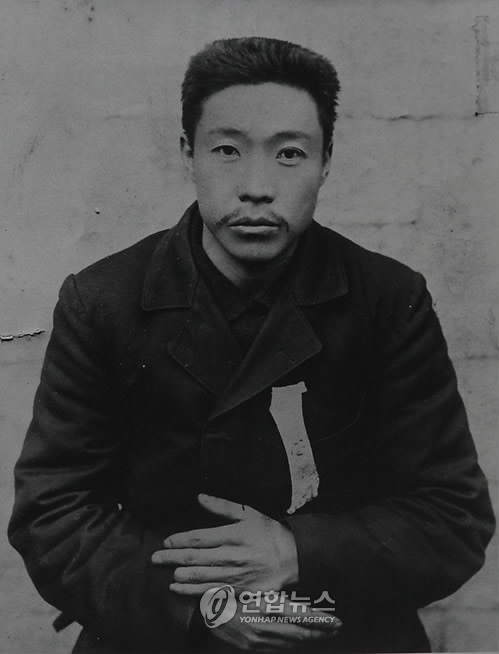

안중근 처형 전 사진 원본 국내 첫 공개 2009/10/08 연합뉴스

논어의 경구인 '不仁者不可以久處約'(불인자불가이구처약, 어질지 않은 자는 곤궁에 처했을 때 오래 견디지 못한다)이라고 적힌 유묵에서는 옥중에서의 힘든 상황을 극복하려는 의지가 담겨 있다.

다른 논어 경구인 '敏而好學不恥下問'(민이호학불치하문,민첩하게 배우기를 좋아하고 아랫사람에게 묻는 것을 부끄러워하지 말라)도 있으며 나머지 1점은 중용의 경구인 '戒愼乎其所不睹'(계신호기소불도, 아무도 보지 않는 곳에서도 스스로 경계하고 삼간다)를 적었다.

2009/10/09 조선닷컴 기사

안중근 의사는 1909년 10월 26일 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격하는 의거를 일으킨 뒤 이듬해 3월 26일 순국했다. 일본 정심사 주지 마쓰다 가이준(津田海純) 스님은 당시 여순(旅順)감옥을 매일 찾아가 안 의사가 순국할 때까지 함께 시간을 보냈다. 마쓰다 스님은 안 의사의 사상에 깊은 감명을 받았고 안 의사로부터 받은 유묵 3점과 관련 사진을 보관해왔다. 현재 이들 안 의사 유묵과 사진은 일본 류코쿠(龍谷)대학이 정심사로부터 기탁받아 보관하고 있다.

평화주의자인 안중근 의사가 정의의 실현이 무엇인지 명확히 보여주었다. 이 것은 일본에서 보아서는 반역자인데 일본인인 스님은 오히려 그의 사상에 반응을 보인 것이다. 인간의 심장과 마음을 가진 자라면 이것은 당연히 어느 것이 옭고 그른지 국가정책이라도 넘어설 수 있음을 보여준다. 혹시 이 스님이 귀화를 유도하는 직책이었을지 몰라도 안중근의 대의에는 어찌 감명 받지 않을수 있단 말인가.

3점의 유묵은 내용들이 명확하고 명료한 것으로 이루어져 있다. 3가지 경구가 따로 따로도 그 내용이 좋지만, 이것을 한군데 합쳐서도 문장이 될 만큼 좋다.

'현재 상황이 비록 어려워도 어진 마음으로 새로운 것을 배움의 자세를 가지며 통찰과 반성의 시간을 가진다면 능히 이겨낼 것이다.'

---------------------

이 문장이 들어가있는 중용 원문을 소개한 곳이 있어 첨부한다.

http://www.toegye.ne.kr/confucius/learning/mean_1.htm

1. 天命之謂性이오 率性之謂道요 修道之謂敎니라 道也者는 不可須臾離也니 可離면 非道也라 是故로 君子는 戒愼乎其所不睹하며 恐懼乎其所不聞이니라 莫見乎隱이며 莫顯乎微니 故로 君子는 愼其獨也니라 喜怒哀樂之未發을 謂之中이오 發而中節을 謂之和니라 中也者는 天下之大本也요 和也者는 天下之達道也니라 致中和면 天地位焉하며 萬物育焉하니라

2. 仲尼ㅣ曰 君子는中庸이오 小人은反中庸이니라 君子之中庸也는 君子而時中이오 小人之中庸也는 小人而無忌憚也니라

3. 子ㅣ曰 中庸은 其至矣乎인저 民鮮能久矣니라

4. 子ㅣ曰 道之不行也를 我知之矣로다 知者는 過之하고 愚者는 不及也니라 道之不明也를 我知之矣로다 賢者는 過之하고 不宵者는 不及也니라

5. 子ㅣ曰 道其不行矣夫인저

1. 천명지위성이오 솔성지위도요 수도지위교니라 도야자는 불가수유리야니 가리면 비도야라 시고로 군자는 계신호기소부도하며 공구호기소불문이니라 막현호은이며 막현호미니 고로 군자는 신기독야니라 희노애락지미발을 위지중이오 발이중절을 위지화니라 중야자는 천하지대본야요 화야자는 천하지달도야니라 치중화면 천지위언하며 만물육언하니라

2. 중니ㅣ왈 군자는중용이오 소인은반중용이니라 군자지중용야는 군자이시중이오 소인지중용야는 소인이무기탄야니라

3. 자ㅣ왈 중용은 기지의호인저 민선능구의니라

4. 자ㅣ왈 도지불행야를 아지지의로다 지자는 과지하고 우자는 불급야니라 도지불명야를 아지지의로다 현자는 과지하고 불소자는 불급야니라

5. 자ㅣ왈 도기불행의부인저

1. 하늘이 명(命)하신 것을 성(性)이라 이르고, 성을 따름을 도(道)라 이르고, 도를 품절(品節)해 놓음을 교(敎)라 이른다. 도란 것은 잠시도 떠날 수 없는 것이니, 떠날 수 있으면 도가 아니다. 이러므로 군자는 그 보지 않는 바에도 계신(戒愼)하며 그 듣지 않는 바에도 공구(恐懼)하는 것이다. 은(隱)보다 드러남이 없으며 미(微)보다 나타남이 없으니, 그러므로 군자는 그 홀로를 삼가는 것이다. 기뻐하고 노하고 슬허하고 즐거워하는 정(情)이 발(發)하지 않은 것을 중(中)이라 이르고, 발하여 모두 절도(節度)에 맞는 것을 화(和)라 이르니, 중이란 것은 천하의 큰 근본이요, 화란 것은 천하의 공통된 도이다. 중과 화를 지극히 하면 천지(天地)가 제자리를 편안히 하고, 만물(萬物)이 잘 생육(生育)될 것이다.

2. 중니께서 말씀하셨다. "군자는 중용을 하고, 소인은 중용에 반대로 한다. 군자가 중용을 함은 군자이면서 때로 맞게 하기 때문이요, 소인이 중용에 반대로 함은 소인이면서 기탄이 없기 때문이다."

3. 공자께서 말씀하셨다. "중용은 그 지극할 것이다. 사람들이 능한 이가 적은 지가 오래되었다."

4. 공자께서 말씀하셔따. "도가 행해지지 못하는 이유를 내가 알았으니, 지혜로운 자는 지나치고, 어리석은 자는 미치지 못하기 때문이다. 도가 밝아지지 못하는 이유를 내 알았으니, 어진 자는 지나치고 어질지 못한 자는 미치지 못하기 때문이다. 사람들이 음식을 먹고 마시지 않는 이가 없건마는 맛을 아는 이는 드물다"

5. 공자께서 말씀하셨다. "도가 그 행해지지 못하는구나"

이 글은 스프링노트에서 작성되었습니다.

댓글 없음:

댓글 쓰기